12回目の音楽と美術のワークショップ、初日の会場は目黒区総合庁舎です。

12回目の音楽と美術のワークショップ、初日の会場は目黒区総合庁舎です。 庁舎を使って、空間と音について実験しながら考えます。

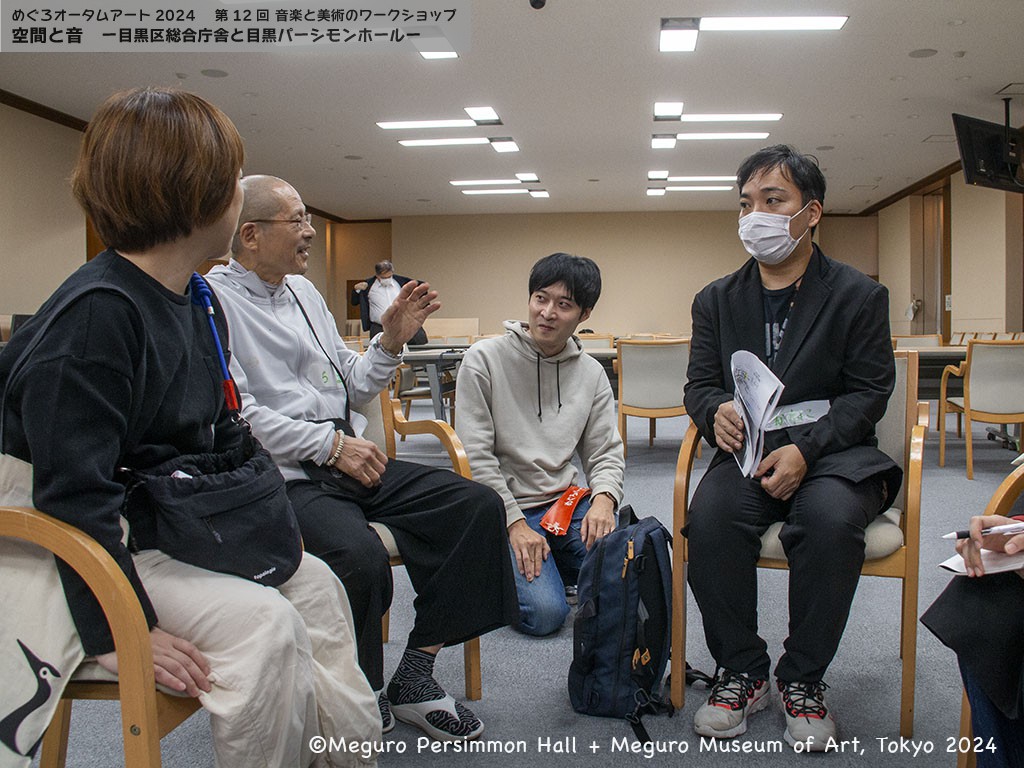

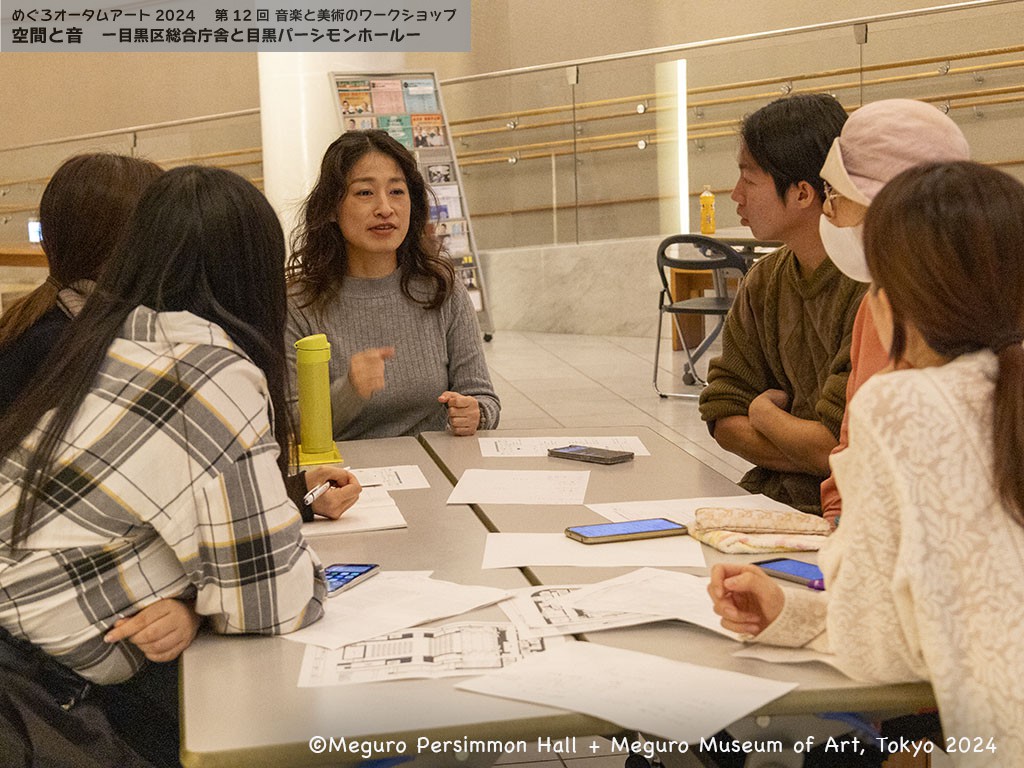

庁舎を使って、空間と音について実験しながら考えます。 まずはみんなで自己紹介。2日間、一緒に楽しく活動しましょう。

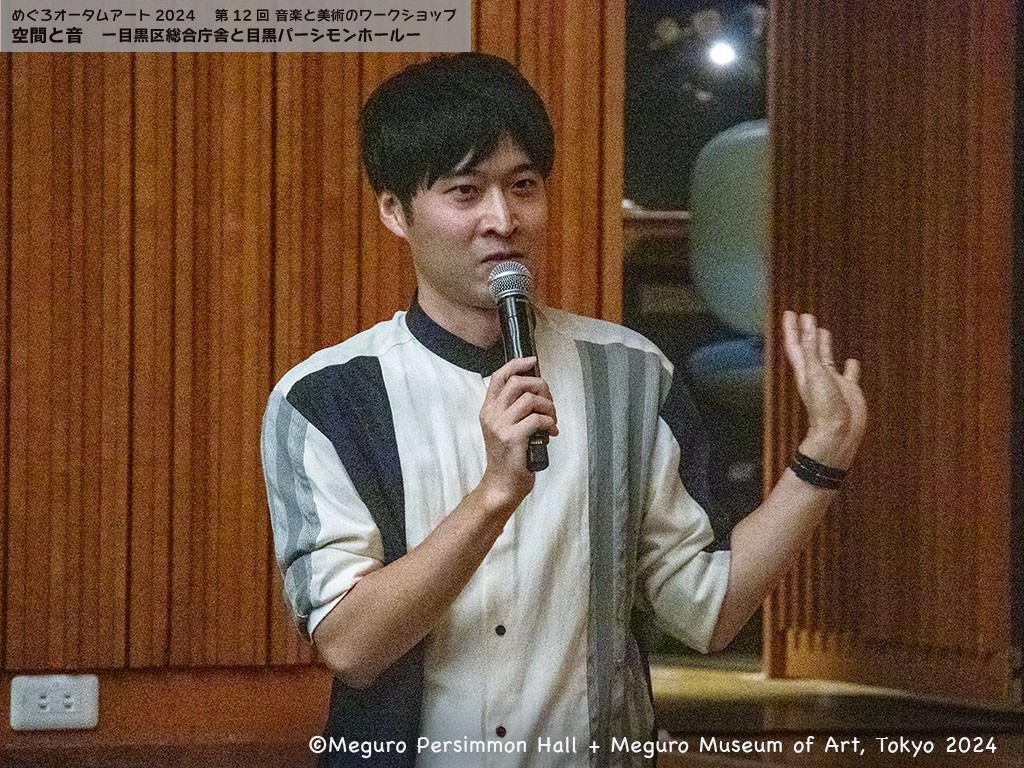

まずはみんなで自己紹介。2日間、一緒に楽しく活動しましょう。 講師の額田大志先生。作曲や演劇など、いろいろな活動を通じて、空間や音を考えています。

講師の額田大志先生。作曲や演劇など、いろいろな活動を通じて、空間や音を考えています。 身体を使ったリズム作り、音の聞こえ方、比べ方で、まずはウォーミングアップします。

身体を使ったリズム作り、音の聞こえ方、比べ方で、まずはウォーミングアップします。 ゲストの声楽家、渡邉智美さんに、お題の曲『赤とんぼ』、『ハバネラ』を歌っていただきます。

ゲストの声楽家、渡邉智美さんに、お題の曲『赤とんぼ』、『ハバネラ』を歌っていただきます。 午後は、建築家の若原一貴先生による、目黒区総合庁舎のガイドツアー。

午後は、建築家の若原一貴先生による、目黒区総合庁舎のガイドツアー。 村野藤吾設計の代表作でもある旧千代田生命本社ビル、現在目黒区総合庁舎として使われている建築の見どころを案内していただきました。

村野藤吾設計の代表作でもある旧千代田生命本社ビル、現在目黒区総合庁舎として使われている建築の見どころを案内していただきました。 いろいろな空間で渡邉さんに歌っていただきました。エントランスで『赤とんぼ』。

いろいろな空間で渡邉さんに歌っていただきました。エントランスで『赤とんぼ』。 この庁舎の空間を使って、グループごとに「音を聴かせる」実験をします。

この庁舎の空間を使って、グループごとに「音を聴かせる」実験をします。 スマホと連動するスピーカーを使い、音を聴かせる演出を考えます。

スマホと連動するスピーカーを使い、音を聴かせる演出を考えます。 どんな空間で、どのように音を聴いてもらおうか、相談します。

どんな空間で、どのように音を聴いてもらおうか、相談します。 スピーカーを持って階段を移動してみたり。

スピーカーを持って階段を移動してみたり。 オーディエンスの間を、音を聴かせながらメンバーが動き回ったり。

オーディエンスの間を、音を聴かせながらメンバーが動き回ったり。 2日目は、めぐろパーシモンホールで開催します。

2日目は、めぐろパーシモンホールで開催します。 小ホールの空間を使って、音の構成や演出を考えます。

小ホールの空間を使って、音の構成や演出を考えます。 劇場空間を使い、渡邉さんの歌唱を「聴かせる」舞台空間と演出を考えます。

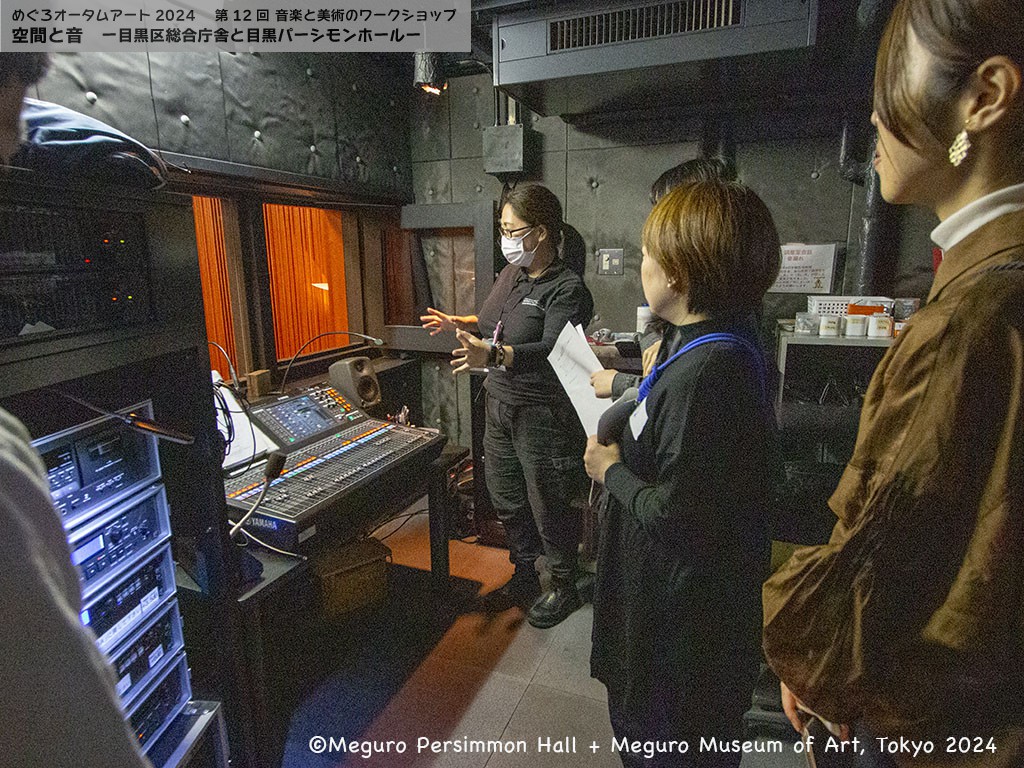

劇場空間を使い、渡邉さんの歌唱を「聴かせる」舞台空間と演出を考えます。 バックヤードツアーで劇場の「仕掛け」を見ます。こちらは音響担当の調整室。

バックヤードツアーで劇場の「仕掛け」を見ます。こちらは音響担当の調整室。 こちらは照明担当の調整室。予め何パターンかの照明を仕込んでおいてもらいました。

こちらは照明担当の調整室。予め何パターンかの照明を仕込んでおいてもらいました。 こちらは舞台袖にある舞台担当の調整卓。いろいろな機械を駆使しています。

こちらは舞台袖にある舞台担当の調整卓。いろいろな機械を駆使しています。 さて一方、音楽史における「演奏会場の社会史」について講義を聞きます。

さて一方、音楽史における「演奏会場の社会史」について講義を聞きます。 秋岡陽先生のお話はとても幅が広く、興味深いです。

秋岡陽先生のお話はとても幅が広く、興味深いです。 いよいよ、グループに分かれて、劇場空間を使った創作を試みます。

いよいよ、グループに分かれて、劇場空間を使った創作を試みます。 渡邉さんの歌唱を劇場空間で演出する方法を考えます。

渡邉さんの歌唱を劇場空間で演出する方法を考えます。 渡邉さんに、グループのアイディアを聞いてもらいながら、演出のプランを具体化していきます。

渡邉さんに、グループのアイディアを聞いてもらいながら、演出のプランを具体化していきます。 うまくまとまるでしょうか。

うまくまとまるでしょうか。 全体の進行を見ながら、プランを具体的に練りましょう。

全体の進行を見ながら、プランを具体的に練りましょう。 音響や照明の細かい指示も必要です。

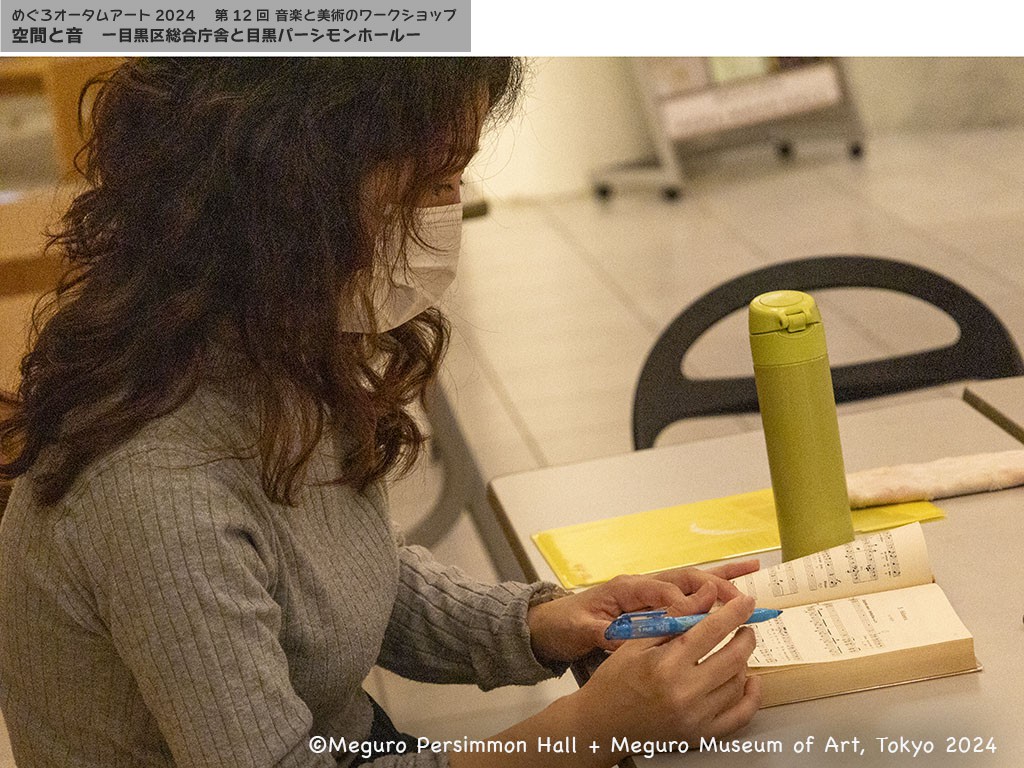

音響や照明の細かい指示も必要です。 渡邉さんは、演出の進行を楽譜でチェック、確認します。

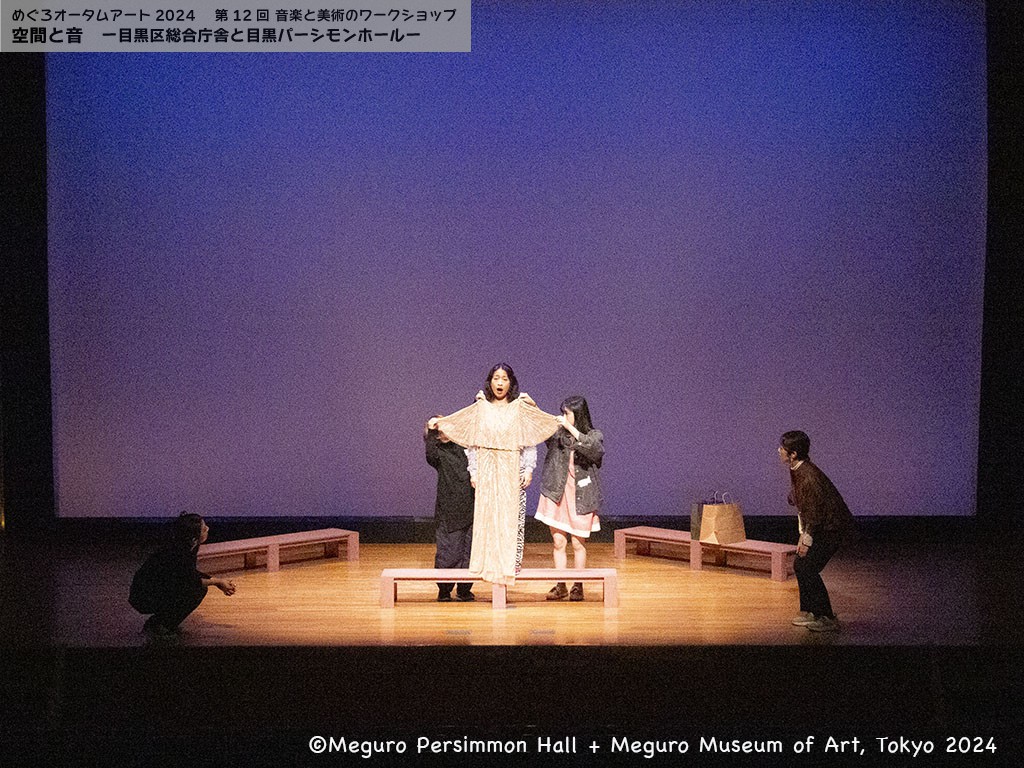

渡邉さんは、演出の進行を楽譜でチェック、確認します。 渡邉さんに用意していただいた衣装も使って、舞台の構成を考えます。

渡邉さんに用意していただいた衣装も使って、舞台の構成を考えます。 舞台上のリハーサルでは、歌手の動きや、照明の進行もチェックします。

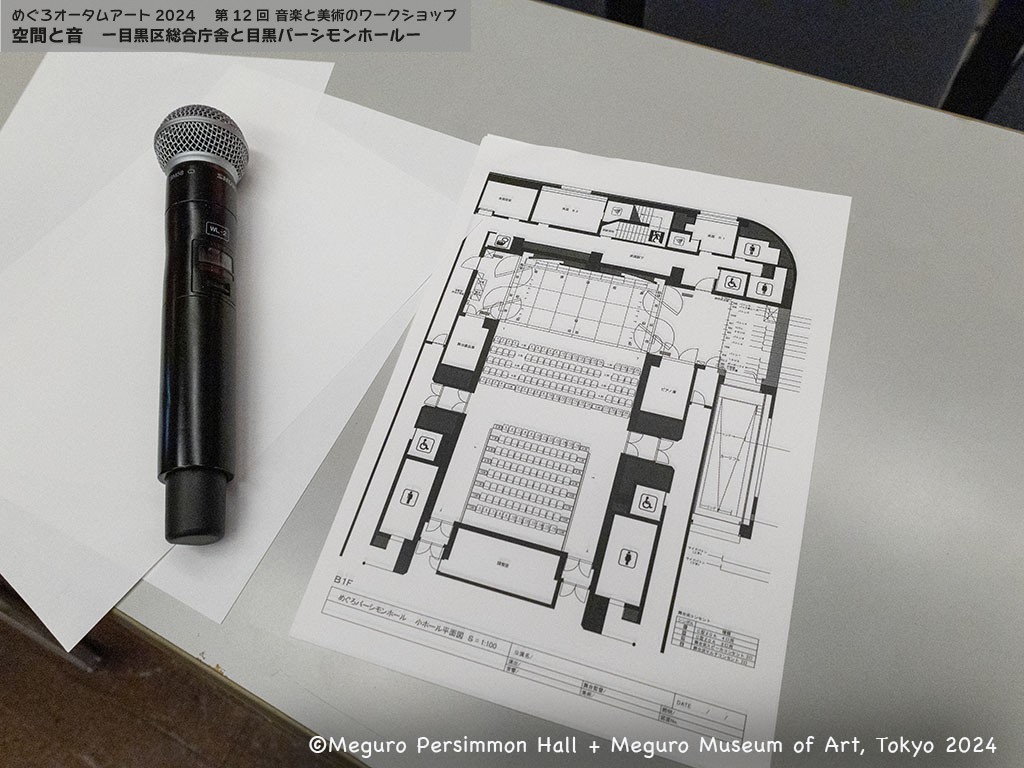

舞台上のリハーサルでは、歌手の動きや、照明の進行もチェックします。 進行が分かりやすいように、平面図で確認します。

進行が分かりやすいように、平面図で確認します。 発表は、一般のお客様にも公開しました。

発表は、一般のお客様にも公開しました。 いよいよ発表です。

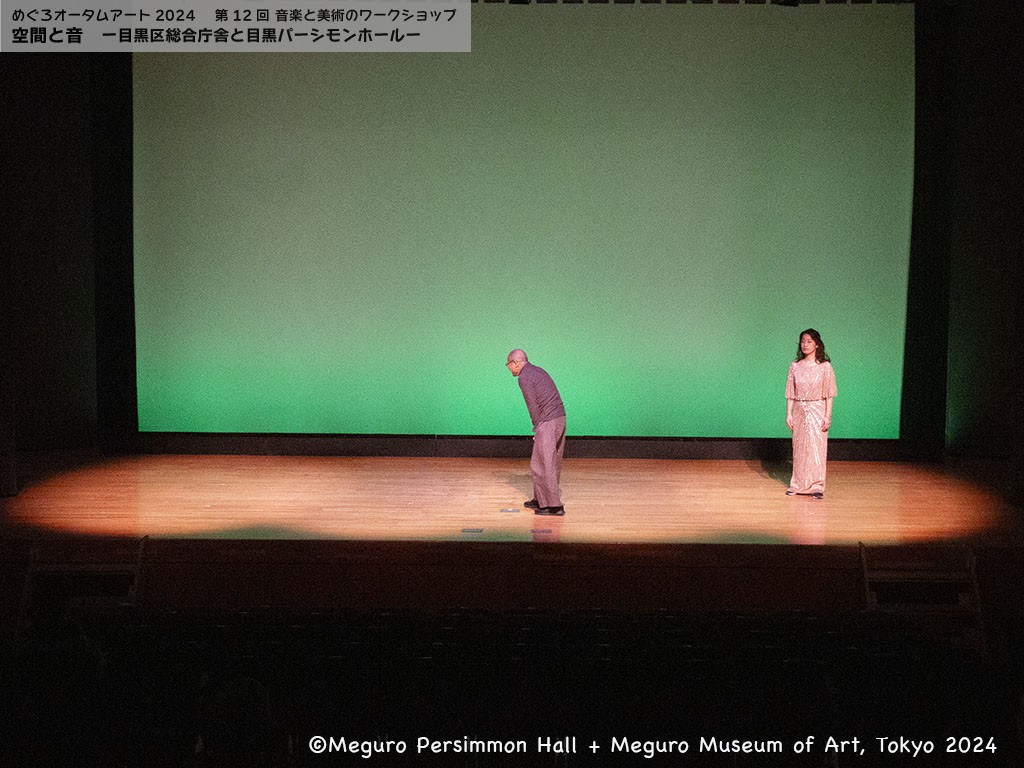

いよいよ発表です。 夕方、仕事の帰り道にふと立ち止まって、歌の世界に入る女性のエピソードを表現しました。

夕方、仕事の帰り道にふと立ち止まって、歌の世界に入る女性のエピソードを表現しました。 歌詞を読み解き、歌手とメンバーのパフォーマンスの対比を、鮮やかなコントラストで表現しました。

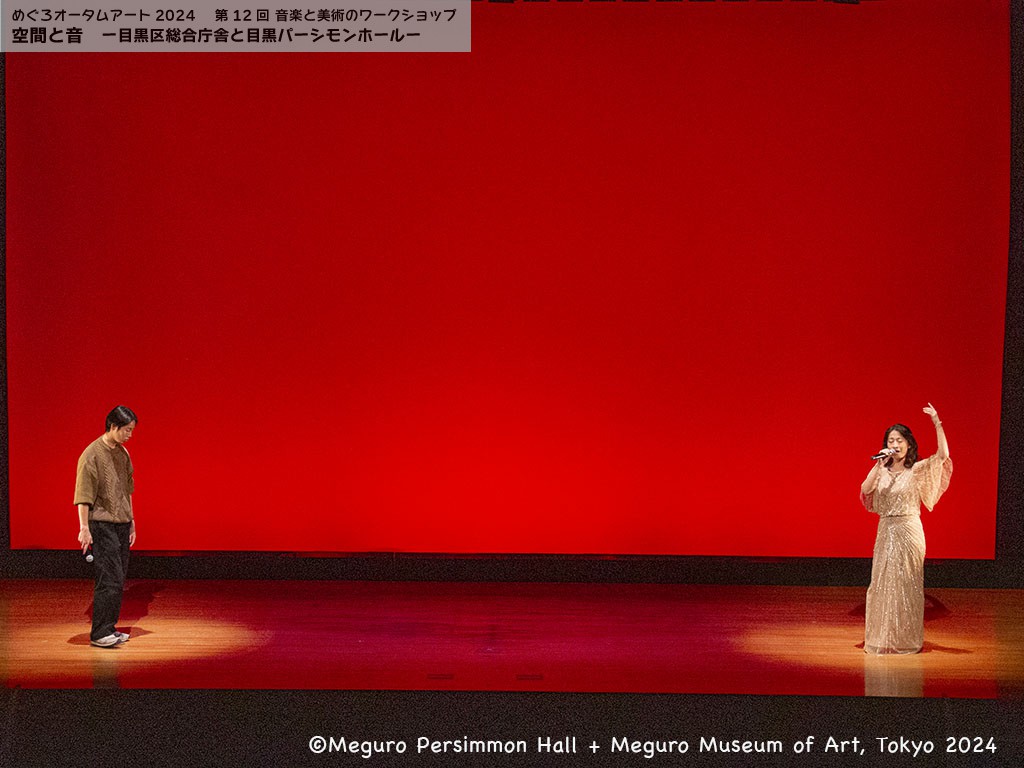

歌詞を読み解き、歌手とメンバーのパフォーマンスの対比を、鮮やかなコントラストで表現しました。 ハバネラとラップで、男女の掛け合いをバトルのように表現しました。

ハバネラとラップで、男女の掛け合いをバトルのように表現しました。 音響担当のエンジニアは、客席で音を確認して調整します。

音響担当のエンジニアは、客席で音を確認して調整します。

それぞれのグループが、異なったストーリーで舞台空間を演出しました。

それぞれのグループが、異なったストーリーで舞台空間を演出しました。 最後に記念撮影。舞台、照明、音響担当のみなさまも、ありがとうございました!

最後に記念撮影。舞台、照明、音響担当のみなさまも、ありがとうございました!